意大利模具優質高效

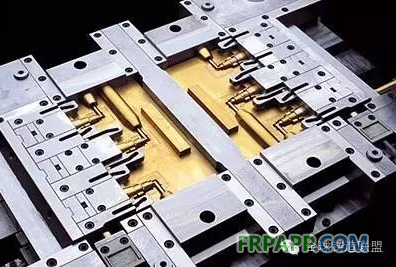

意大利模具企業的生產技術水平,在國際上是一流的。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會常務秘書長羅百輝介紹,將高新技術應用于模具設計與制造,已成為意大利快速制造優質模具的有力保證。在意大利模具企業,CAD/CAE/CAM、高速切削加工技術、快速成型技術與快速制模技術已成為普遍應用的技術。

1、CAD/CAE/CAM的廣泛應用,顯示了用信息技術帶動和提升模具工業的優越性。在CAD的應用方面,已經超越了甩掉圖板、二維繪圖的初級階段,目前3D設計已達到了70%~89%。PRO/E、UG、CIMATRON等軟件的應用很普遍。應用這些軟件不僅可完成2D設計,同時可獲得3D 模型,為NC編程和CAD/CAM的集成提供了保證。應用3D設計,還可以在設計時進行裝配干涉的檢查,保證設計和工藝的合理性。數控機床的普遍應用,保證了模具零件的加工精度和質量。30~50人的模具企業,一般擁有數控機床十多臺。經過數控機床加工的零件可直接進行裝配,使裝配鉗工的人數大大減少。 CAE技術在意大利已經逐漸成熟。在注射模設計中應用CAE分析軟件,模擬塑料的沖模過程,分析冷卻過程,預測成型過程中可能發生的缺陷。在沖模設計中應用CAE軟件,模擬金屬變形過程,分析應力應變的分布,預測破裂、起皺和回彈等缺陷。CAE技術在模具設計中的作用越來越大,意大利COMAU公司應用 CAE技術后,試模時間減少了50%以上。

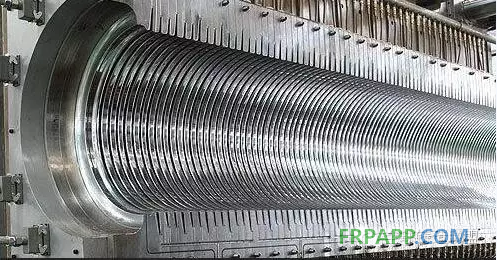

2、為了縮短制模周期、提高市場競爭力,普遍采用高速切削加工技術。高速切削是以高切削速度、高進給速度和高加工質量為主要特征的加工技術,其加工效率比傳統的切削工藝要高幾倍,甚至十幾倍。目前,意大利模具企業在生產中廣泛應用數控高速銑,三軸聯動的比較多,也有一些是五軸聯動的,轉數一般在 1.5萬~3萬r/min。采用高速銑削技術,可大大縮短制模時間。經高速銑削精加工后的模具型面,僅需略加拋光便可使用,節省了大量修磨、拋光的時間。意大利模具企業十分重視技術進步和設備更新。設備折舊期限一般為4~5年。增加數控高速銑床,是模具企業設備投資的重點之一。

3、快速成型技術與快速制模技術獲得普遍應用。由于市場競爭日益激烈,產品更新換代不斷加快,快速成型和快速制模技術應運而生,并迅速獲得普遍應用。在意大利等歐美模具展上,快速成型技術和快速制模技術占據了十分突出的位置,有SLA、SLS、FDM和LOM等各種類型的快速成型設備,也有專門提供原型制造服務的機構和公司。

意大利模具企業中,有不少是將快速成型技術和快速制模技術結合起來應用于模具制造,即利用快速原型技術制造產品零件的原型。再基于原型快速地制造出模具。許多塑料模廠家利用快速原型澆制硅橡膠模具,用于少量翻制塑料件,非常適合于產品的試制。

意大利塑料橡膠加工機械和模具制造行業是意大利機械制造聯盟10個專用機械制造行業之一,并且意大利塑料橡膠加工機械和模具制造行業擁有500 余項歐洲專利,專業化程度高,技術領先,產品多樣,同時為客戶提供各種增值服務。據羅百輝介紹,意大利的模具企業,人均年銷售額在10萬美元以上。目前,意大利塑料橡膠加工機械和模具制造行業的產值占到機械制造聯盟10個行業總產值的16.5%。同時,意大利塑料橡膠加工機械及模具產品的出口目的地仍以歐盟為主,出口金額占總出口份額的47%。

意大利模具企業擁有先進技術和先進管理,使其生產的大型、精密、復雜模具,對促進汽車、電子、通訊、家電等產業的發展起了極其重要的作用,也給模具企業帶來了良好的經濟效益。

德國模具技術精湛

德國一向以精湛的加工技藝和出產精密機械、工具而著稱,其模具業也充分體現了這一特點。對于模具這個內涵復雜的工業領域,經過多年的實踐探索,德國模具制造廠商形成了一個共識:即全行業必須協調一致,群策群力,挖掘開發潛力,共同發揚創新精神,共同技術進步,取長補短,發揮好整體優勢,才能取得行業的成功。此外,為適應當今新產品快速發展的需求,在德國不僅大公司建立了新的開發中心,而且許多中小企業也都這樣做,主動為客戶做研發工作。在研究方面德國始終十分活躍,成為其在國際市場上保持不敗的重要基礎。在激烈競爭中,德國模具行業多年保持住了在國際市場中的強勢地位,出口率一直穩定在33%左右。據德國工、模具行業組織——德國機械制造商聯合會(VDMA)工模具協會統計,德國有模具企業約5000家,2003年德國模具產值達48億歐元。其中(VDMA)會員模具企業有90家,這90家骨干模具企業的產值就占德國模具產值的90%。

美國模具面臨變革

美國現有約7000家模具企業,90%以上為少于50人的小型企業。由于工業化的高度發展,美國模具業早已成為成熟的高技術產業,處于世界前列。美國模具鋼已實現標準化生產供應,模具設計制造普遍應用CAD/CAE/CAM技術,加工工藝、檢驗檢測配套了先進設備,大型、復雜、精密、長壽命、高性能模具的發展達到領先水平。但自上世紀90年代以來美國經濟面臨后工業化時代的大調整、大變革,也面對強大的國際競爭——來自成本壓力、時間壓力和競爭壓力。

日本掌握核心技術

日本模具工業一直保持著世界第一模具大國和模具強國的地位,1998年高峰時其國內模具總產出達到18954億日元。但是,自此以后的10年間,雖然每年產值或升或降,但總體情況是停滯不前,至今也未恢復或超過1998年時的水平,模具生產企業數量也呈逐年減少趨勢。據國際模具及五金塑膠產業供應商協會秘書長羅百輝介紹,日本除了在很多領域把控著核心技術,也掌握著產業鏈中利潤最豐厚的環節,給大部分全球其他市場的合資廠只留有組裝環節的利潤,這種“產業立國”的經濟模式也是值得中國企業學習的地方。當前需要警惕的是國際對沖基金及資本家通過制造輿論,夸大損失,趁機抽走資金,那將對全球經濟的發展都產生嚴重沖擊,如果日本資本被抽走,全球產業關聯體都將受到非常大的沖擊。

由于受到全球性金融危機及特大地震影響,日本模具的使用大戶汽車工業和半導體工業將處滑坡。目前,許多企業的訂單量只有其最好年份時的 20~40%,不少工廠開工不足,每周只開工3~4天,有些已開始倒閉,企業數目在逐月減少。面對這種形勢,日本模具界人士非常擔心人才流失,特別是擔心一些年齡較大而經驗豐富的人才流向國外。人才外流將給日本業界的未來發展帶來不利,如何積極應對目前的困難,已成為日本模具界的一大課題。日本模具界乃至政府有關部門,對其模具工業今后的發展方向都已經有了不少考慮。

從民間來看,日本已經提出的發展方向主要6個方面,①盡可能多地采用高新技術,提升數字化、信息化水平;②開拓模具使用新領域,如各種新能源、新材料和醫療、航天等領域;③延伸模具產業鏈;④開展多元化經營;⑤更新知識;⑥搞好開發和產學研結合。

在政府層面,日本經濟產業省已組織了“素形材技術戰略研討委員會”,并印發了屬于指南性質的《素形材技術戰略》。實施這個技術戰略的目標很明確,就是“通過掌握素形材重要技術,來把握世界制造業的生命線”。

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號