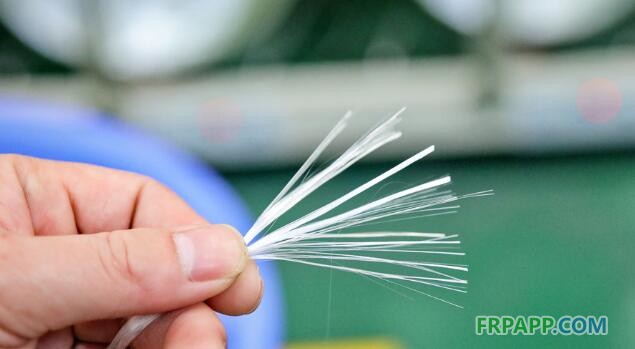

“我們看到的這小小一束玻璃纖維原絲,實際上是由幾千根單絲合在一起組成,顯微鏡下每根單絲直徑約為幾微米到二十幾微米。”西南地區玻璃纖維最大供應商——重慶國際復合材料股份有限公司(以下簡稱“重慶國際復材”)首席技術官曾慶文說。

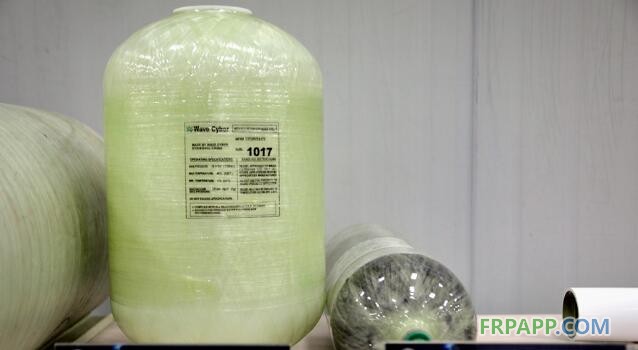

玻璃纖維是一種無機非金屬材料,具有絕緣性好、耐熱性強、抗腐蝕性好、機械強度高等特點,常在復合材料中用作增強材料、電絕緣材料和絕熱保溫材料,廣泛應用于航空航天、風力發電、建筑環保、電子電器、交通運輸等領域。上圖為玻璃纖維制作的CNG儲氣罐樣品。

一段小小的透明晶體,經過加工可以變成防彈裝備、風車葉片、浴缸等看上去毫不相干的東西,它們都有一個共同的原材料——玻璃纖維。隨著特種玻璃纖維研發生產基地在重慶長壽投產,每年有65萬噸玻璃纖維從重慶銷往全球。

玻璃纖維是5G、特高壓等新基建領域零部件的重要原材料之一。早在2014,重慶國際復材就創新研發出低介電玻璃纖維。相較傳統玻璃纖維,低介電玻璃纖維信號穿過衰減少、性價比高,主要應用于5G高頻通信、電路板、自動駕駛等領域。該產品率先應用于5G技術,并為該公司吸引來多家世界五百強企業,合作伙伴不斷增多。

除了5G、半導體領域,電力工程也是玻璃纖維的重要應用領域之一。依托玻璃纖維強度高、耐酸、絕緣等特性,玻璃纖維被廣泛應用于特高壓和風力發電,是絕緣棒、絕緣支柱、風車葉片的重要原材料。目前,重慶國際復材已與十余家風電葉片龍頭生產企業建立合作。

“風車葉片越長,風電產能越高,但也更容易發生斷裂、超重、受力不均等問題。我們借鑒航空材料經驗,優化纖維和織物結構,2018年研發出新一代超高模量玻璃纖維,制備出高模量的板材,可用于更長的風車葉片,長度接近90米。技術瓶頸突破后,我們結合風電企業實際需求推動成果轉化,預計明年該類玻璃纖維可實現年產十萬噸。”曾慶文說。

經過30余年發展,在位于大渡口的玻璃纖維研發實驗基地,重慶國際復材先后建成重慶市級企業技術中心、重慶市玻璃纖維及復合材料工程研究中心、重慶市重點實驗室、國家企業技術中心等,突破超細電子玻纖、超低氣泡玻纖等技術瓶頸,解決了“超細電子紗—電子布—CCL”產業鏈的關鍵技術問題,低介電玻璃纖維研發取得突破。2019年,該公司獲得重慶市科學技術進步一等獎。

今年3月,重慶國際復材長壽新材料研發生產基地點火投產。該基地規劃建設7條特種玻璃纖維生產線,其中先期投產的是新一代超高模量玻璃纖維生產線和高強細紗生產線。

如今,重慶國際復材全球六大基地可年產玻璃纖維超90萬噸,銷往北美、中東、歐洲、東南亞等地60多個國家和地區。

“我們正在從單一的原材料研發者、生產者向整體解決方案提供者轉型,在一款產品設計之初,我們就與加工、運輸、終端等全產業鏈上的企業一起頭腦風暴,研發設計更符合市場的產品,并與產業鏈上的其他相關企業進行深度合。例如我們與聚合物生產商科思創聯合研發的全聚氨酯葉片,大幅降低了風電葉片生產的系統成本,我們也由此成為聚氨酯葉片用風電紗知名供應商。”曾慶文說。

今年10月,重慶國際復材榮獲第七屆重慶市市長質量管理獎。在重慶,越來越多的企業像重慶國際復材一樣嚴把質量關,不斷開拓創新,擦亮重慶“金字招牌”。

玻璃纖維由葉蠟石、石英砂等礦石原料經高溫熔制、拉絲、絡紗、織布等工藝制造而成,不同的浸潤劑處理讓它們具有耐腐蝕、耐磨損、柔韌性強等特性。圖中研發人員正在調配浸潤劑濃度。

所有產品出廠前都要經過檢測,針對不同行業需求,重慶國際復材建建立了CNAS、德國DNV-GL認證的風電實驗室等多個檢測中心。

在絡紗工藝車間,玻璃纖維像紡線一樣纏繞在芯模上。

目前,該公司玻璃纖維已實現自動化生產,年產能突破90萬噸,其中重慶已投產9條大規模生產線,電子玻纖布年產能達2.2億米,控股的子公司年生產風電葉片用織物達18萬噸。

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號