近日,哈爾濱工業大學材料科學與工程學院檀財旺教授課題組在金屬與熱塑復合材料激光連接領域取得重要進展,提出了一種金屬與碳纖維增強熱塑復合材料大差異材料連接過程中簡便有效的界面調控手段。相關成果以《誘導氫鍵強化鈦合金/碳纖維增強熱塑復合材料激光連接界面》(Enhanced interfacial bonding strength of laser bonded titanium alloy/CFRTP joint via hydrogen bonds interaction)為題發表在復合材料頂刊《Composites Part B: Engineering》。

碳纖維增強熱塑復合材料作為輕質合金替換性材料近年來受到輕量化產業的青睞,其與金屬的連接結構設計也逐漸成為異種材料連接應用在高鐵技術的研究熱點。但兩種材料的微觀組織及熱物理性能差異較大,難以進行熔化焊接以達成冶金結合。激光連接工藝因具備更優異的工業適用性及環保特性,通過突破傳統連接機制、優化工藝窗口減少熱塑復合材料熱損傷缺陷,以實現界面機械咬合,使兩者達成可靠連接,但連接強度一般較低。

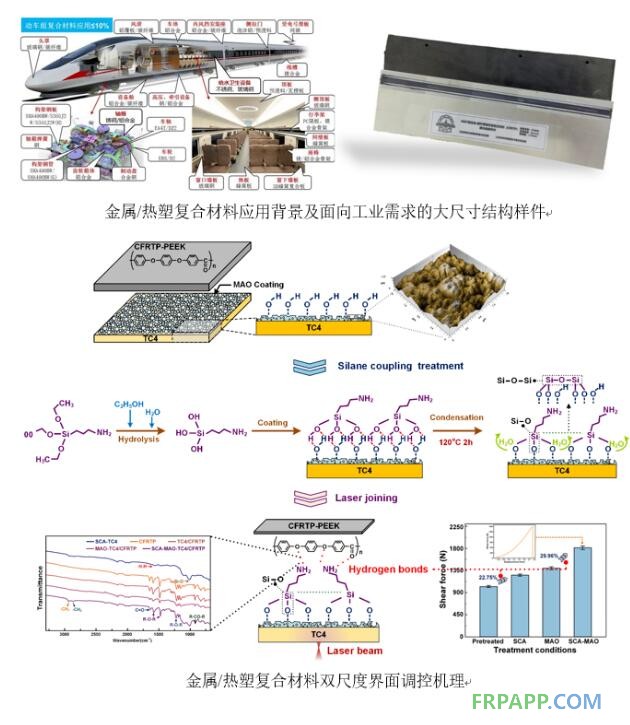

團隊提出通過微米級多孔結構的預制及納米級硅烷偶聯薄膜的定向引入,實現對金屬與碳纖維增強熱塑復合材料激光連接界面的微-納雙尺度定向強化設計理念。多孔結構的引入顯著提高了金屬表面的物理粗糙狀態,促進界面的機械嵌合行為的同時優化了金屬表面的化學狀態,極性官能團的吸附含量顯著提高,這為硅烷偶聯薄膜的定向引入提供了優異的條件。引入的納米級硅烷偶聯薄膜在激光連接過程中實現了對界面氫鍵作用的誘導并被精確捕捉與鑒定。這進一步提高了金屬/熱塑復合材料輕量化結構連接的可靠性,該設計理念也將為界面定向改性強化提供新思路,為金屬/熱塑復合材料界面氫鍵的誘導與鑒定奠定了理論基礎。

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號