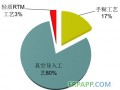

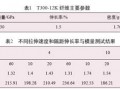

在作者已有的內胞模型基礎上,結合陳利等的面胞紗線走向及Chou等對表面纖維束截面形狀的描述,建立了由面胞和內胞組合的有限元分析模型,比較真實地模擬了三維四向編織復合材料的真實結構。通過有限元計算預測了其彈性性能,并同實驗結果進行了比較,分析討論了三維四向編織復合材料的面胞對整體彈性性能的影響。研究結果證明了面胞在三維四向編織復合材料彈性性能有限元預測中的重要性。

三維編織復合材料以整體編織預成型件為增強材料,整體上顯著地提高了材料的強度和剛度,而且比一般復合材料具有明顯的可設計性和較好的綜合性能指標,使這類材料在航空、航天等領域得到了廣泛的應用。

研究編織復合材料力學性能的主要目的是為工程設計和分析提供必要的基礎。但從目前的技術水平來看,編織復合材料的研制成本較高,研制周期也較長,因此在材料研制和結構設計初期有效地進行材料性能的理論預報對材料的優化設計十分重要。國外Frank等在實驗觀察基礎上建立了確定三維編織復合材料幾何尺寸的理論框架,并用幾何模型預估編織復合材料的模量。后來,Chou等提出了纖維傾斜模型,用傾斜層板的集合來描述編織復合材料的力學特性。國內吳德隆等提出了三細胞模型,預測了編織結構復合材料的彈性模量和泊松比等力學性能。陳利等基于變分原理,用有

限多相元法來預測三維編織復合材料的有效性能。劉振國等對三維四向編織復合材料的參數化建模技術進行了研究,提出了一種“米”字形體胞有限元計算模型,數值預報了三維四向編織復合材料的有效彈性模量。最近,楊振宇等又提出了一種十分接近三維編織復合材料真實結構的有限元實體模型,數值預報了三維四向編織復合材料的彈性性能。但是,目前研究的大部分分析模型與編織復合材料的實際結構相差較大,在對三維編織復合材料的彈性性能預測時還存在較大的誤差,模型的結構和理論預測所用的方法有待進一步改進。相對而言,將實體模型作為分析模型,可以更加準確地反映三維編織物的空間實際結構。

本文在作者已有的內胞模型的基礎上,結合陳利等的面胞紗線走向及Chou等對表面纖維束截面形狀的描述,建立了由面胞和內胞組合的實體模型。然后通過有限元模型的加載計算,對三維四向編織復合材料的彈性性能進行了理論預測,討論了組合的實體模型中面胞含量對整體彈性性能的影響,并與實驗結果進行了比較。

資料下載:

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號