前言

利用天然生物質可再生資源開發環境友好綠色復合材料成為當前世界各國關注和研究的熱點之一。天然植物纖維復合材料(natural fiber reinforced composites)是利用天然可再生植物纖維與熱塑性樹脂基體或熱固性樹脂基體復合而成的一種新型復合材料。傳統環氧樹脂復合材料增強體一般為無機粉體、碳纖維和玻璃纖維等;而天然植物纖維增強環氧樹脂復合材料以天然植物纖維為纖維增強體這為環氧樹脂復合材料的研究應用開辟了新的途徑,也成為復合材料研究領域的一朵奇葩[1-2]。與傳統纖維相比,天然植物纖維具有來源豐富、價格低廉、可再生、可降解等優點,倍受材料界的關注;尤其是農林加工剩余物,如木材加工邊角料、枝椏材、農業秸稈、稻殼等[3],以往多被作為燃料燃燒,既浪費資源又污染環境。但是,天然植物纖維性能的不均一性、吸濕性以及與基體樹脂兼容性差等缺點制約了天然植物纖維在環氧樹脂復合材料中的應用。為制備性能優良、符合應用要求的天然植物纖維環氧樹脂基復合材料,不僅要選擇高性能的天然植物纖維和合適的基體環氧樹脂,更重要的是還必須通過物理、化學或復合改性方法對天然植物纖維表面進行改性,以降低植物纖維表面自由能,增強纖維與非極性基體環氧樹脂的兼容性,從而提高復合材料的綜合性能[4]。采用現代復合工藝將天然植物纖維與環氧樹脂基體復合成型以替代木材或玻璃鋼材料是目前天然植物纖維綜合利用的最主要方法之一[5]。開發利用天然植物纖維復合材料增強體,不僅擴大天然植物纖維利用范圍,同時對促進可持續綠色高新技術產業及新材料科學的發展有著極其重要的意義。

1 天然植物纖維及其改性方法

天然植物纖維(又稱纖維素纖維)的主要化學成分是纖維素,是地球上儲量最大的可再生生物質資源,自然界每年通過光合作用生成的纖維素高達幾十億噸,以各種形式分布于植物體內[6]。植物纖維根據其來源大致可分為韌皮纖維、莖稈纖維、葉纖維、種子纖維及其它纖維。韌皮纖維主要為麻類纖維,例如:亞麻、黃麻、苧麻和大麻等;莖稈類纖維主要包括木纖維、竹纖維和草莖纖維等;葉纖維主要以劍麻纖維為代表,還有香蕉纖維和棕櫚纖維等;種子纖維最常見的為棉纖維。未處理的天然植物纖維除含有主要成分纖維素外,還含有半纖維素、木質素、果膠、蛋白質和酶及鈣礦物質等;其中半纖維素和木質素含量僅次于纖維素。纖維素(cellulose)是植物細胞壁的主要成分,它是由1000~10000個D-吡喃葡萄糖酐(1-5)彼此以β(1-4)苷鍵連結而成的無分支的長鏈,相對分子質量在50000~400000之間。半纖維素(hemicellulose)是指高等植物細胞壁中非纖維素也非果膠類物質的多糖。木質素(lignin)是由苯丙烷類結構單元通過碳-碳鍵和醚鍵連接而成的三維高分子化合物,含有多種活性官能團,大量存在于次生細胞壁中。典型的細胞壁是由胞間層、初生壁以及次生壁組成,次生壁又分外層、中層和內層。復合材料中增強體可以是微粒、晶須或連續纖維,在幾乎所有需要高剛度、高強度和高疲勞阻抗材料的工程應用中,復合材料的增強纖維通常是連續纖維而不是微粒或晶須[7]。天然植物纖維本身就是一種復雜的復合材料,成分和結構復雜不均一性,為其在復合材料中的利用帶來了難題。利用天然植物纖維作為增強體,其形式主要有纖維粉體、短切纖維、短切纖維氈和織造布等。國內外曾被用于增強環氧樹脂復合材料的增強體植物纖維有:α-纖維素纖維(α-cellulose)[8],微原纖化纖維素纖維(microfibrillated cellulose,簡稱MFC)[9];亞麻(flax)[10],黃麻(jute)[11],大麻(hemp)[12],苧麻(ramie)[13],劍麻(sisal)[14],新西蘭麻葉(phormium leafe)[15],佛焰苞纖維(spathe fiber)[16],茭白削纖維(water bamboo fiber)[17],糖棕櫚葉纖維(palm leafe fiber)[18],香蕉纖維(banana fiber)[19]等。其中研究較多的是麻類纖維、纖維素纖維和棕櫚纖維;另外,近年來以改性納米纖維素纖維[20-22]增強高分子基復合材料已成為新的熱點方向之一。紐約州立大學環境科學和森林學(ECS)的研究人員開發出一種使用木質纖維素增強塑料,合成出可降解的輕質復合物,Dr William T.Winter課題組通過將1盎司的纖維素晶體添加到1磅的塑料中,可以將塑料的強度提高3000倍[23],纖維素增強塑料具有廣泛的應用前景。

由于天然植物纖維來源廣泛、形式多樣,根據不同的植物纖維需要進行不同的預處理,再進一步表面改性。因為天然植物纖維的主要成分為纖維素,纖維素分子鏈中每個葡萄糖基環上有三個羥基:一個伯羥基和兩個仲羥基,這使得纖維素大分子鏈之間及其內部具有很強的氫鍵作用;另外,木質素化學結構中也含有大量的羥基等活性基團,從而使得植物纖維表現出較強的極性和親水性。從化學結構方面來看,天然植物纖維增強體與基體環氧樹脂之間存在著一層組成及結構與纖維及基體均不相同的物質,即界面層。界面層的性質對復合材料的性能起著決定性的作用。未經處理的天然植物纖維的吸濕性和較強的極性使其與非極性環氧樹脂基體間的界面潤濕性、界面黏合性極差,聚合物基體不能很好地潤濕增強體纖維。由于天然纖維與基體樹脂間缺乏良好的界面粘合性,界面張力增加,從而出現纖維剝落、材料多孔性和環境降解等現象,導致復合材料的性能劣化。潤濕性主要取決于聚合物的粘度和兩種材料的界面張力。聚合物的界面張力要盡量低,至少要低于纖維的界面張力。幾種改善纖維和聚合物表面張力的方法可以使纖維的表面張力最小值降到對環氧樹脂(EP)為43×10-3N/M[24]。為了得到性能優良、符合要求的天然植物纖維增強環氧樹脂基復合材料,首先要解決植物纖維與環氧樹脂基體之間的界面兼容性問題。通過物理或化學方法對天然植物纖維改性,可以提高復合材料的綜合特性。

1.1 天然植物纖維的物理改性

天然植物纖維的物理改性不改變天然植物纖維的化學組成,但改變了天然植物纖維的結構和表面性能,從而改善天然植物纖維與環氧樹脂基體之間的物理黏合性能。常見的物理改性方法有蒸汽爆破處理、熱處理和堿處理等。

1.1.1 蒸汽爆破處理[25]

蒸汽爆破主要是利用高溫高壓水蒸汽處理纖維原料,并通過瞬間泄壓過程實現原料的組分分離和結構變化。蒸汽爆破過程中,高壓熱蒸汽進入纖維原料中,并滲入纖維內部的空隙。由于水蒸汽和熱的聯合作用產生纖維原料的類酸性降解以及熱降解,低分子物質溶出,纖維聚合度下降。纖維內部及周圍熱蒸汽高速瞬間流動,使纖維發生一定程度上的機械斷裂。這種斷裂不僅表現為纖維素大分子中的鍵斷裂、還原端基增加、纖維素內部氫鍵的破壞,還表現為無定形區的破壞和部分結晶區的破壞。由于纖維素分子內氫鍵受到一定程度的破壞,纖維素鏈的可動性增加,有利于纖維素向有序結構變化;蒸汽爆破技術是一種高效環保的纖維改性方法,蒸汽爆破處理生產過程十分潔凈和環保。

呂秉峰等[26]采用蒸汽閃爆技術對天然纖維素進行改性處理,對處理前后的纖維素進行了溶解度測試、SEM及X-射線衍射分析,結果表明蒸汽爆破處理破壞了纖維素分子內氫鍵,使纖維素在一定溫度下可直接完全溶解于特定濃度的NaOH水溶液中。鐘錦標等[27]采用經蒸汽爆破處理的劍麻纖維,通過模壓成型制備劍麻纖維/酚醛樹脂共混復合材料,通過偏光顯微鏡(POM)和掃描電子顯微鏡(SEM)分析發現,經蒸汽爆破處理的劍麻纖維與基體材料的結合作用得到了明顯改善,有效提高了纖維與酚醛樹脂間的界面粘合性。邵自強等[28]采用蒸汽閃爆技術對天然纖維素進行改性,并利用改性后的纖維素與乙酸酐和脂肪酸合成長支鏈纖維素酯,處理后的纖維素葡萄糖環單元三個羥基的可及性及反應性能得到提高,同時反應周期也縮短。

1.1.2 熱處理

天然植物纖維中含有游離水和結合水,游離水可以通過干燥除去,結合水則很難除去。纖維素在加熱作用下,一般總要發生一定程度的降解,其降解程度取決于加熱溫度、時間、纖維聚集態結構和聚合度及其分布以及加熱介質的組成。在有水和空氣存在下,通常還發生水解和氧化作用。不同的熱處理條件對纖維素的結晶結構也有影響。楊桂成等[29]對經熱處理后的劍麻化學結構、聚集態結構和熱行為變化的研究發現,在200℃以下熱處理的劍麻纖維的紅外光譜基本不變,密度和結晶度提高。劍麻纖維在空氣中的熱分解主要分三個階段進行,在150~200℃下進行熱處理對劍麻的熱行為影響不大。Min Zhi Rong等[30] 將劍麻在空氣循環干燥烘箱中150℃下熱處理4h,與未處理的劍麻纖維相比,結晶度由62.8%增加到66.2%,拉伸強度由391.1MPa增加到535.1MPa,斷裂伸長率由2.5%增加到3.5%。閆紅芹等[31]對竹纖維進行熱處理試驗,得到斷裂強度、斷裂伸長、模量、斷裂功的保持率與熱處理溫度和熱處理時間的關系。結果表明,在溫度不超過l2O℃時溫度對竹纖維力學性能的影響不大,但在高溫下較長時間處理后各項力學性能顯著變壞,溫度和時間對竹纖維的力學性能都有衰減作用,溫度的影響要大于時間的影響。因此,適當溫度下的熱處理能有效去除天然植物纖維的游離水,降低結合水含量,一定程度上提高了纖維的結晶度和纖維強度,能避免復合材料生產過程中因水份的存在而產生氣泡等缺陷導致的復合材料性能下降。

1.1.3 堿處理法

堿處理或絲光化處理法是天然植物纖維處理最有效的方法之一。該處理方法能使天然纖維中的部分果膠、木質素和半纖維素等低分子雜質溶解以及微纖旋轉角減小,分子取向度提高。一方面,纖維表面的雜質被去除,纖維表面變得粗糙,纖維與基體之間黏合能力增強;另一方面,堿處理導致纖維微原纖化,纖維的直徑降低,長徑比增加,纖維的強度和模量升高,纖維的氫鍵斷裂,同時與基體的有效接觸表面增加。對于木纖維,常采用在23℃下17.5%NaOH溶液浸泡48h來處理;對于黃麻纖維,用25%NaOH溶液在20℃下處理20min,可使黃麻纖維紗線的拉伸強度提高20%,拉伸模量提高50%。

Bachtiar等[18]研究了堿處理對糖棕櫚纖維增強環氧樹脂復合材料拉伸性能的影響。試驗采用0.25M和0.5M兩種濃度的NaOH對糖棕櫚纖維分別處理1h、4h和8h,將經過處理的纖維與環氧樹脂復合;通過掃描電鏡分析發現,經過堿處理的糖棕櫚纖維與基體環氧樹脂間的界面連接并沒有受到很大的影響,而堿處理后纖維環氧復合材料與未處理纖維環氧復合材料比拉伸強度得到了明顯提高,堿處理法能提高糖棕櫚纖維增強環氧樹脂復合材料的拉伸性能。Islam等[32]采用5 wt% NaOH 和 2 wt% Na2SO3水溶液120oC 下處理工業大麻1h,水洗烘干后將纖維與環氧樹脂復合,通過單絲拉出測試纖維與基體樹脂的界面剪切強度以及對復合材料的其它機械性能測試發現,堿處理法增加了纖維與基體間的界面剪切強度,同時復合材料的拉伸強度、楊氏模量和斷裂伸長率均得到提高。Arnold等[33]采用0.06M NaOH 處理劍麻纖維,經處理的纖維分別與聚酯樹脂和環氧樹脂復合,結果發現經堿處理的劍麻纖維與未經處理的相比,劍麻聚酯基復合材料的拉伸強度從222.6MPa提升到286.0MPa,增加了28.5%,而與環氧樹脂復合材料的拉伸強度從329.8 MPa提升到335.4 MPa,只增加了1.7%。堿處理對劍麻纖維環氧復合材料的拉伸強度沒有產生重要影響,處理纖維對環氧復合材料的疲勞壽命也沒有顯著影響。Newman等[15]用1 wt.% NaOH水溶液在30 oC下處理新西蘭麻葉纖維,脫除纖維中的乙酰基。脫乙酰化作用引起纖維細胞的形態改變,減緩了水分通過復合材料的運動,對復合材料的彎曲硬度和強度沒有直觀的影響。有研究認為,天然乙酰化是葉纖維酸度的來源以及導致結構多糖水解和強度損失的主要因素。用稀堿溶液脫乙酰化法被認為是比較經濟的預防復合材料在使用過程中降解的方法。

1.2 天然植物纖維的化學改性

1.2.1 界面偶合改性

界面偶合改性是改變天然植物纖維復合材料的界面粘合性的主要方法。理論上,復合材料中的纖維和基體聚合物與偶聯劑形成共價鍵或絡合鍵。1)羥甲基化合物的偶聯改性。含羥甲基的化合物可以與纖維素反應形成穩定的共價鍵,同時還有氫鍵形成。該反應在紡織工業中早有應用,反應原理應用于纖維素纖維增強不飽和聚酯。用羥甲基三聚氰胺對纖維素處理,可降低纖維素的吸水性,增加纖維素的濕態強度。2)三嗪偶聯改性。三嗪(C3H3N3)及其衍生物與纖維素纖維形成共價鍵。3)有機硅烷偶聯改性。硅烷偶聯劑可以改善相界面的親水性,特別是環氧基硅和胺酯基硅。當聚合物的骨架帶有氨基時,骨架上過量的氨基與界面上擁有的環氧基或胺酯基硅反應偶聯,而未反應胺基又起到疏水作用,從而改善了化學鍵的耐水性及纖維與聚合物骨架的粘合性;硅烷偶聯劑使得纖維粘附到基體樹脂上,可提高復合材料的穩定性;硅烷偶聯劑能夠減少纖維表面的羥基基團的含量。由于濕氣的存在,使得硅烷水解成硅烷醇,硅烷醇與天然植物纖維的羥基基團反應,與植物細胞壁形成共價鍵,這樣就使硅烷與纖維表面形成化學連接。許多研究使用硅烷偶聯劑對玻璃纖維進行表面改性處理制備復合材料。以硅烷偶聯劑對天然纖維表面改性,可增強復合材料的界面強度。

龐錦英等[19]用硅烷偶聯劑A-174對香蕉纖維進行偶聯處理,并與環氧樹脂(E44)制成復合材料。與未改性的纖維相比,改性后的香蕉纖維拉伸強度明顯下降,而斷裂伸長率大幅提高;偶聯改性后的香蕉纖維增強環氧樹脂復合材料的拉伸、彎曲、壓縮強度是未添加纖維的環氧樹脂的6.9、15、8.9倍,但沖擊強度卻不及未改性香蕉纖維制備成的復合材料。這是由于界面結合的增強導致材料呈現出脆性,經過改性后材料的沖擊強度都有不同程度的下降。金愛先等[34]采用硅烷偶聯劑KH550和鈦酸酯偶聯劑NDZ201處理苧麻纖維,分析了處理前后苧麻纖維的回潮率變化,并對苧麻增強環氧樹脂復合材料在改性前后的力學性能變化進行研究。結果表明,隨著偶聯劑濃度的增加,苧麻纖維回潮率降低,復合材料的力學性能得到不同程度的提高;同時發現,兩種偶聯劑均能一定程度地提高復合材料的力學性能,但并不隨偶聯劑濃度增加而增大,濃度過高會對力學性能起負作用。Jue Lu等[9]用硅烷偶聯劑3-氨丙基三乙氧基硅烷(KH550)、3-縮水甘油基丙基三乙氧基硅烷(KH560)和鈦酸酯偶聯劑新戊烷基(二烯丙基)-氧-三(二辛基)焦磷酸鈦酸酯對微纖維化纖維素纖維(MFC)進行表面改性。通過紅外光譜(FTIR)、X-射線電子光譜(XPS)、掃描電鏡(SEM)和接觸角分析等方法的表征發現,經改性后的纖維由親水性變為疏水性,其中經鈦酸酯偶聯劑改性的纖維素微纖維具有最強的疏水性,但對纖維素微纖的結晶度沒有影響。通過對改性后的纖維與未改性的纖維和環氧樹脂復合后材料性能相比較,改性纖維素微纖維與基體環氧樹脂有強的界面連接,復合材料具有較好的機械性能;當MFC加入量為3.7 wt%,30℃時儲能模量提高了20%,氨基硅烷偶聯改性處理纖維的模量提高了近25%。130℃時經氨基硅烷處理的模量由10MPa提高到65Mpa。Yeng[17]采用硅烷偶聯劑Z6020(氨基硅烷偶聯劑)和Z6040(縮水甘油醚基硅烷偶聯劑)處理茭白皮纖維粉,將纖維粉與環氧樹脂復合,對復合材料的形態、機械性能和耐熱性進行研究發現,改性纖維與基體樹脂間的兼容性得到了提高,熱穩定性得到了改良,改性纖維環氧樹脂復合材料和純環氧材料相比玻璃化溫度提高了8~18℃,機械性能得到了提高。

用偶聯劑改性處理的優點在于發生偶聯反應后纖維表面的羥基基團減少,從而使纖維的吸水性減小,有利于天然植物纖維與基體高分子的鍵合穩定性;同時偶聯劑處理可以使纖維和聚合物之間形成交聯網絡,減少了增強體纖維的溶脹。

1.2.2 乙酰化改性

乙酰化改性是使用乙酸酐與植物纖維反應,以乙酰基取代纖維細胞壁上的羥基基團,以降低天然纖維的吸濕性,增加復合材料的空間穩定性,使得改性纖維變得憎水,具有可塑性。

桂林工學院韋春等[35]采用醋酸等對劍麻柄改性,再與尿醛樹脂(UF)捏合、模壓制成劍麻纖維/尿醛樹脂共混復合材料。劍麻柄經乙酰化處理后,復合材料強度較高,耐磨性好,此時劍麻纖維/尿醛樹脂復合材料各項性能與木粉/尿醛樹脂復合材料相似。 Mishra等[36]研究了劍麻纖維的乙酰化方法,首先將劍麻纖維浸入到5%和10%的氫氧化鈉溶液中,在30℃下浸泡1h進行脫蠟,接著堿處理纖維浸濕在冰乙酸溶液中,30℃下浸泡1h,然后浸濕在乙酸酐中并以濃硫酸為催化劑進行乙酰化反應。Nair等[37]用18%氫氧化鈉溶液處理原生劍麻纖維,然后將纖維轉移到冰乙酸中,接著加入乙酸酐并以濃硫酸為催化劑反應1h。經處理的劍麻纖維具有粗糙的表面,與聚苯乙烯基樹脂具有好的粘接性能,且熱穩定性提高。此外,乙酰化的天然植物纖維增強聚酯基復合材料與硅烷處理纖維復合材料相比,表現出高的耐生物性能和低的拉伸強度損失特性。Jebrane等[38]以K2CO3催化木粉與乙烯乙酸酯反應使木粉表面乙酰化,并通過乙酰化木粉與一系列酯進行酯交換反應,對木材表面進行取得了一定效果,只是酯交換反應所用催化劑氧化二丁基錫為劇毒品。

1.2.3 高錳酸處理改性

高錳酸含有高錳酸根離子,高錳酸處理使得纖維素的排列激活分子形成錳酸根離子。然后高反應活性的三價錳離子引發共聚接枝。

通常,將纖維經堿預處理后用不同的高錳酸鉀溶液浸泡1-3分鐘。虞錦洪等[39]用DSC法研究了高錳酸鉀處理方法對劍麻纖維/環氧樹脂固化反應動力學的影響。經高錳酸鉀處理過的劍麻纖維與聚合物的共混相容性提高。龐錦英等[19]把經過堿處理的香蕉纖維與濃度為0.005%~0.205%的高錳酸鉀溶液一起在丙酮中放置1min后取出、晾干,用于環氧復合材料,其綜合性能得以提高。Paul等[40]將經堿處理的劍麻纖維浸泡于以丙酮為溶劑的濃度為0.033%、0.0625%和0.125%高錳酸溶液中1min。隨著高錳酸鉀濃度的增加,纖維的親水性逐漸降低。但在1%濃度的高錳酸鉀溶液中,由于纖維素基質纖維的降解,使得纖維與基體間產生兩極化排列。

1.2.4 其他改性方法

天然植物纖維的化學改性方法很多,主要圍繞植物纖維表面的大量羥基展開,常見的有酯化、醚化、接枝共聚、交聯反應、氧化反應等,根據不同的基體樹脂可選擇不同的改性方法。環氧樹脂基體多采用雙官能團或多官能團的化學試劑改性處理,例如酸酐類或二異氰酸酯[41]類。這類改性方法,由于分子一端活性基團與纖維表面的羥基以共價鍵連接,所剩基團參與環氧樹脂的固化交聯反應,形成強的共價連接,從而制備性能優良的天然纖維復合材料。

2 基體環氧樹脂及其特性

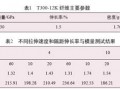

環氧樹脂[42](Epoxy Resin)是泛指含有2個或2個以上環氧基,以脂肪族、脂環族或芳香族鏈段為主鏈的高分子預聚物。按照化學結構分類,環氧樹脂大致可以分為縮水甘油醚、縮水甘油酯、縮水甘油胺型樹脂、脂環族及脂肪族環氧化合物。環氧樹脂具有高粘結強度、低收縮率、高穩定性、優良的電絕緣性、高機械強度以及良好的加工性,可作為涂敷材料、增強材料、澆鑄料、模塑料、膠粘劑及改性劑等,在國民經濟的各個領域中得到廣泛應用。環氧樹脂一般需與相應的固化劑一起使用。用于制備天然植物纖維環氧樹脂復合材料的基體樹脂及固化劑必須選擇粘度小、固化溫度低、適用期長等特性的環氧樹脂固化劑體系。因為低粘度樹脂有利于與增強體纖維的浸潤;低溫固化是因為天然植物纖維的特性所限制,當溫度超高160℃時,天然纖維會進入初裂解階段,導致纖維降解;適用期長是因生產工藝要求。應用于天然纖維增強環氧樹脂復合材料的基體環氧樹脂主要有三類:1)商業化通用型環氧樹脂;2)經改性的通用型樹脂及通用型樹脂的復配樹脂;3)新開發的環氧樹脂。研究使用較多的基體環氧樹脂為通用雙酚A縮水甘油醚型樹脂,其中以E-51和E-44為主。復配型環氧樹脂靈活性比較大,一般以通用型環氧樹脂與聚酯等樹脂復合。為了制備環境友好型復合材料,植物纖維不光被作為增強體成分來研究,有研究者直接將木粉液化合成環氧樹脂,并將天然植物纖維與之復合,這樣從增強體到基體樹脂都來至天然植物,從而得到新型綠色環境友好復合材料。淀粉、木質素、殼聚糖等天然高分子也被研究利用于天然纖維復合材料基體樹脂。另外,有研究利用蒸汽高溫熱壓法直接將天然植物纖維熱壓成型,不添加任何基體樹脂,制備全天然纖維材料。用于制備天然植物纖維復合材料的環氧樹脂配套固化劑從目前研究來看主要以胺類低溫固化劑為主,酸酐類固化劑的利用并不多見。曾應用于天然植物纖維增強環氧樹脂復合材料中的環氧樹脂及其配套固化劑有:雙酚A縮水甘油醚型樹脂/三乙烯四胺[43]、汽巴雙酚A縮水甘油醚樹脂GY 250和環氧化線型酚醛清漆樹脂/二亞乙基三胺(MPDA)和DPDS[44]、雙酚A縮水甘油醚樹脂與線型酚醛清漆樹脂(R300)/三乙烯四胺和異佛爾酮二胺(質量比5:1)[15]、E51(分子量392)/四乙烯五胺和丙烯腈(質量比1.2:1)[14]、E44和低分子量聚酰胺樹脂[34]、聚酯和環氧樹脂雙組分低溫固化樹脂[45]、汽巴LY 5082/HY 5083(胺類)[46 ]、GY257/HY1958 (質量比=8:1)[47]、Sigma公司LY5052/HY5052(質量比5:2)[48]、殼牌Epikote 828/對-氨基-二環己基甲烷(p-amine-dicycloexyl-Methane)[49]、Epikote 815(雙酚A縮水甘油醚樹脂低聚體)/ 951胺類固化劑[17]、Hexcel 樹脂/HM533[50]、Epiglass HT9000 / HT9000[12]、CYD-128(環氧值0.52)/雙氰胺(DICY)[39]、多硫BBT–7893 A/BBT–7893 B[16]、kit36[51]、化學改性環氧樹脂[52]、液化木材基合成環氧樹脂[53]等。

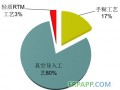

3 天然植物纖維增強環氧樹脂復合材料的成型技術

根據組元形態、復合比率以及其加工過程,天然植物纖維高分子基復合材料主要有三種成型工藝:塑料加工為特征的復合工藝;人造板加工為特征的復合工藝;無紡織加工為特征的復合工藝[54]。

以塑料加工為特征的復合工藝,采用高溫捏合—擠出或注塑方式,適用于原料形態為木質纖維粉末與顆粒狀塑料,擠出工藝是研究和開發的重點。一般為保證加工過程良好的傳遞性,木質纖維材料的比率不宜超過50%。

以人造板加工為特征的復合工藝,采用低溫混合—平壓或模壓成板方式,適用于原料形態為纖維、刨花、木單板與各種粒狀、片狀的塑料,木質纖維的含量一般在50~70%。

以無紡織加工為特征的復合工藝,采用長短纖維混雜—針刺成坯—模壓成型方式,主要特征是將木質纖維與合成纖維按一定比例混合(開松),然后將混雜纖維通過氣流鋪裝成均勻的坯料,經過針刺織成具有一定強度的卷材,再經過模壓成型,加工成各種異形材。此工藝生產的木/塑纖維復合材料自20世紀90年代初在發達國家已受到關注,并列為重要研究開發領域,從基礎理論到實用技術的研究都取得了較大的進展。

目前實驗室制備天然植物纖維增強環氧樹脂基復合材料主要靠手工制作。增強體纖維為粉體的可以通過小型捏合機捏合,再用小型平板硫化機熱軋成型;長纖維狀的增強體主要通過手糊熱軋成型。

4 復合材料的測試方法

4.1 原料檢測

4.1.1 植物纖維測試

根據不同的纖維形式,檢測項有所不同。對于純度較高的纖維例如棉纖維、紙漿纖維等纖維素纖維,主要測定纖維的類型、纖維純度、結晶度、聚合度、含水率和灰分等。對于未經提純的天然植物纖維需要測定:回潮率和含水率、有機溶劑浸出物含量、水浸出物含量、綜纖維素含量、α-纖維素含量、木質素含量、灰分以及相應的單絲強度、纖維絲的長徑比等的測定。具體測定方法參見相關標準。

4.1.2環氧樹脂測試

環氧樹脂原料在常規使用過程中需要檢測的指標一般有:環氧值、粘度、揮發分、氯值和密度。另外,環氧樹脂與配套固化劑的一些特性也需要測定,例如凝膠時間、適用期、固化物的熱性能和機械性能等。

4.2 增強體纖維改性物測試

一般天然植物纖維都需要經過改性后才應用到復合材料中,根據不同的改性方法,其相應的測定項目有所不同。除了常規的檢測項目外,經物理改性的植物纖維主要測定纖維的聚合度、結晶度和長徑比等;而通過化學改性的纖維,例如硅烷偶聯改性的纖維,需通過元素分析測定偶聯度;酯化或醚化改性的纖維,需要測定取代度;接枝改性的纖維需要測定接枝率等。

4.3 天然纖維復合材料預浸料、預混料的質量測試

天然纖維復合材料預浸料、預混料主要測定揮發分含量、樹脂含量、纖維含量、不可溶樹脂含量、凝膠時間和樹脂流動度等。

4.4 天然纖維復合材料的性能測試

天然纖維復合材料力學性能的測試與其它復合材料的測試內容類似,主要包括機械力學性能、物理性能、耐化學腐蝕性能和界面性能等。力學性能主要有拉伸、壓縮、彎曲、剪切強度和模量以及沖擊韌性;物理性能主要包括線膨脹系數、熱導率和電阻率;界面性能主要是復合材料界面形態(形貌)、界面元素、界面化學結構以及表面張力和基體-纖維界面的浸潤狀態、界面黏結強度;此外,復合材料的生物降解性、耐燃燒性、吸水性和耐老化等性能也是需要檢測的項目。

5 結語

當今世界,由于化石資源的日趨短缺,人們在不斷地尋找新能源、新材料以代替煤炭和石油化工產品,以緩解或解決能源危機。天然植物纖維作為增強體材料,與玻璃纖維、碳纖維等相比具有資源豐富價廉、密度小、可再生、可降解等優點,在材料界倍受關注,將重新成為人類研究開發利用的熱點。以天然植物纖維增強的高分子基復合材料是21世紀環保時代的“綠色產品”,有很大的發展前景。

然而,由于天然植物纖維的來源廣泛、組成復雜、結構多樣、性質不穩定,因此工業利用受到很大限制。提高天然植物纖維增強高分子基復合材料性能的關鍵是提高纖維與基體高分子之間的相容性。通過物理、化學或復合改性方法對天然植物纖維進行改性處理可提高增強體與基體樹脂的浸潤性,從而提高復合材料的各項性能指標。蒸汽爆破處理、熱處理及堿處理作為常用的改性方法被廣泛使用,其中蒸汽爆破處理法備受研究者們的青睞;化學改性方法主要集中在對纖維素葡萄糖單元上羥基基團的不同取代,以提高纖維的性能和與基體樹脂的相容性,其中酯化和硅烷偶聯改性法對提高纖維的憎水性和樹脂基體的相容性效果比較明顯。另外天然植物纖維的預處理和纖維增強體的形式以及成型工藝條件等對復合材料的性能都有影響。

玻璃纖維和碳纖維復合材料給人來生活帶來方便的同時,又給人類帶來了資源短缺、回收利用及環境影響等新的問題,使得人類重新對天然植物纖維的開發利用研究形成熱點。隨著全降解基體高分子材料的不斷開發研究,用天然植物纖維與全降解基體復合制成生物降解復合材料,應用于各種環保材料的制造,具有廣闊的前景。具有代表性的是以纖維素衍生物、淀粉衍生物等天然聚糖為原料制備可生物降解樹脂,再與天然纖維復合制備性能優良的全降解復合材料。

天然植物纖維復合材料的研究,開拓了復合材料應用領域,發展輕質、低成本、高性能的天然植物纖維高分子復合材料在21世紀已經成為一個主流方向。天然植物纖維增強高分子基復合材料的前景不可估量。

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號