文章對聚合物復合材料界面粘合理論的研究進展進行了綜述,認為各種理論均有一定的合理性及局限性,而在實際的復合材料中,其界面情況要比理論復雜得多,只有靈活運用各種粘接理論,才可加深對界面的理解.同時,文章對粘合理論的研究前景和發展方向進行了展望.

聚合物復合材料如橡膠復合材料的性能除了與橡膠基體和增強材料f纖維、粉體等1性質密切相關外,其界面性質也有至關重要的影響.大量研究表明,由多種組分組成的復合材料的性能,并不是各單一組分性能的簡單加和,而是一種非線性的關系,良好的復合材料會產生1+1>2的協同效應,具有各單一組分所不具備的特性.在復合材料整體中。各組分既起著各自的獨立作用。但又是相互依存的。這種相互依存關系是由組成復合材料的各組分之間的界面體現的.例如,界面上的化學效應引起各組分間的化學反應。形成新的界面層.因此,聚合物復合材料界面性質的研究在高分子及材料科學領域越來越受到重視.

橡膠制品大多是將橡膠與金屬、陶瓷、纖維等通過粘合而制成的復合材料,如輪胎、膠帶、防震避震橡膠以及其他諸多工業橡膠制品皆如此.因此,橡膠與這些骨架材料的粘合技術及理論可以說是橡膠工業中的一項重要基礎技術.

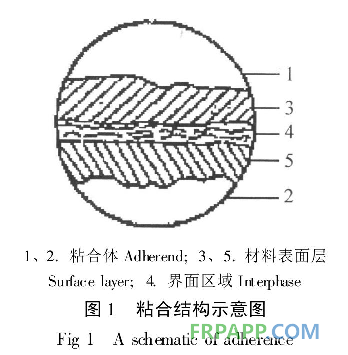

粘合是兩個不同材料間通過界面緊密地結合在一起。并可通過界面傳遞機械力或功的狀態.把兩個界面結合在一起的界面力可以是范德華力、化學鍵、機械互鎖、靜電吸引或以上幾種力協同作用的結果.一般認為,材料間的界面是一個至少有幾個分子層厚的多屢結構。該界面層由材料的表面層以及材料相互作用而深入到內部一定厚度的區域組成(圖1).粘合體系的機械強度不僅取決于界面力,還取決于界面區以及材料本體相的機械強度

橡膠基體與增強材料在結構上有很大差異。因此其在化學性質和物理性能上不甚相容,其界面并不是簡單的幾何面。不存在截然的分界面,而是包含著兩相逐步過渡區域的三維界面.界面區的化學組成、力學性能、分子排列、熱性能都呈連續性的梯度變化.界面相雖然很薄。卻有著極其復雜的結構.

在兩相復合過程中,會出現熱應力、界面化學效應和界面結晶效應等.這些效應引起的界面微觀結構和性能特性的變化。對復合材料的宏觀性能產生直接的影響.由于聚合物復合材料界面的復雜性,因此常把界面區域當作一個相或層來處理,稱為界面相(Interphase)或界面層f Interlayer),有關學者對界面粘合機理進行了很多研究,各種理論均有其特點與局限性.目前可歸納為以下幾種.

1 化學鍵理論

化學鍵理論是目前應用最廣的一種理論。也是最古老的界面形成理論.此理論認為兩物體接觸時,一種物質表面上的官能團與另一物質表面上的官能團起化學反應,在兩者之間生成化學鍵結合,形成界面,從而產生良好的粘結強度.比如。硫化橡膠與銅之間的粘結、聚苯乙烯與銅之間的粘結等,前者經電子衍射證明在界面形成了硫化銅,后者的聚苯乙烯片基經氧氣等離子體處理之后,表面生成的- COOH、- OH等與銅反應,經X射線光電子能譜(XPS)分析證實聚苯乙烯與銅之間的粘結界面形成了配價鍵結合的銅一氧一聚合物的絡合物:難粘的聚烯烴材料,經氧氣等離子體處理后。表面的- COOH,- C=0,- OH等含氧基團可顯著提高與環氧樹脂的反應能力。使界面形成化學鍵,大大地改善了粘結強度.同時合理調整材料表面的酸堿度,使表面發生酸堿反應形成化學鍵,亦可提高粘合強度.界面有了化學鍵的形成,對粘結界面的抗水性和抗介質腐蝕的能力有顯著提高,同時界面化學鍵的形成對抵抗應力的破壞、防止裂紋擴展的能力也有積極的作用.

2浸潤理論

浸潤理認為。若兩相物質能實現完全浸潤,則表面能較高的一相物體表面的物理吸附將大大超過另一相物體的內聚能強度,從而使兩相物體具有良好的粘合強度,這種理論認為兩相物體間的結合模式屬于機械互鎖和浸潤吸附.其中機械粘合是一種機械互鎖現象,即一相物質在固化過程中進入另一相物體的空隙和凹凸不平之中形成機械錨固。而物理吸附主要為范德華力的作用.

3 變形層和抑制層理論

在復合材料固化加工過程中,因為基體(尤指聚合物基體)與纖維的熱膨脹系數相差較大,纖維與基體界面上會產生附加應力,這種附加應力會使界面破壞而導致復合材料的性能下降.此外。在外載荷作用下,應力在復合材料中的分布也是不均勻的,結果在界面上的某些部位發生應力集中現象,使纖維與基體間的作用遭到破壞。從而使復合材料性能下降,當增強材料經處理劑處理后,能減緩以上幾種應力的作用.據此,Kirloch和Kodokion對界面的形成及其作用機理提出了兩種理論:一種認為,處理劑在界面上形成了一層塑性層,它能松弛界面的應力、減少界面應力的作用,這種理論稱為“變形層理論”:另一種則認為,處理劑是界面區的組成部分。這部分是介于高棋量增強材料和低模量基體之間的中等模量物質。能起到均勻傳遞應力、減少界面應力的作用,從而能增強復合材料的性能,這種理論則稱為“抑制層理論”.

4 吸附理論

吸附理論認為,粘合力主要是由膠粘體系的分子或原子在界面層相互吸附而產生的.膠粘劑分子與被粘物表面分子的相互作用過程有兩個階段.第一階段是液體膠粘劑分子借助于熱布朗運動向被粘物表面擴散,使兩者所有的極性基團或鏈節相互靠近,在此過程中,升溫、施加接觸壓力、降低膠粘劑粘度等因素都有利于熱布朗運動的加強,第二階段是吸附力的產生,當膠粘劑分子與被粘物分子間的距離達到1~0.5 nm時,便產生相互吸引作用,并使分子間的距離進一步縮短到能夠處于最穩定的狀態.

吸附理論正確地把粘合現象與分子間力的作用聯系起來,粘合力的大小與膠粘劑極性有關,但最主要的是取決于膠粘體系分子在接觸區的稠密程度.

5 擴散理論

兩種聚合物在具有相容性的前提下,當它們相互緊密接觸時,由于分子的布朗運動或鏈段的蠕動會產生相互擴散現象,這種擴散作用是聚合物一膠粘劑一聚合物表面的大分子相互穿越界面進行的,擴散的結果導致界面的消失和過渡區的產生,粘合體系借助擴散作用形成了牢固的粘合結構.

在粘合體系中,適當降低膠粘劑的相對分子量有助于提高擴散系數,改善粘合性能.如天然橡膠通過適當的塑煉降解,可顯著提高粘合性能.聚合物分子鏈排列堆集的緊密程度不同,其擴散行為顯著不同.大分子結構中有空穴或分子間有空洞結構者,其擴散作用就比較強.擴散作用還受到兩聚合物的接觸時間、粘合溫度等因素的影響,一般是接觸溫度越高,時間越長,其擴散作用也越強,由擴散作用產生的粘合力就越高.

Borozncui提出當兩種聚合物在高于其玻璃化溫度(Tg)的條件下緊密接觸時,長鏈大分子將互相擴散,使粘合界面消失,形成過渡區,從而產生牢固的結合.如聚碳酸酯的粘合,用適當的溶劑將其表面處理后,在壓力下可產生了很好的粘接,原先的界面不易看出,但存在一個過渡區.在過渡區,聚合物的結構發生了一些變化。顯示出發生了相互擴散.值得注意的是,只有當溶劑使大分子鏈松動,并使有些大分子鏈遷移時,擴散才有可能.因此對于具有相似的溶度參數、相容性好的兩聚合物在高于其Tg溫度條件下,相互擴散是粘接的主導機理.Kaeble提出在界面上大分子鏈段互相擴散必須滿足熱力學和動力學兩個條件。其中熱力學條件是膠粘劑與被粘物之間的相容性:動力學條件是高分子鏈段運動有顯著的速度.

Vasenin從最初的混合理論和液體相互擴散理論出發論述了一系列理論的相互關系.對于聚合物的自粘,他認為剝離所需要的力與剝離速度成正比,與接觸時間的1/4次方成正比,并與分子量的2/3次方成反比其中剝離強度隨時間的變化主要受擴散因素的影響.

6結語

綜上所述。利用各粘合理論解釋聚合物粘合機理均有一定的合理性與局限性,而在實際復合材料中。基體與增強材料間界面的形成與破壞是一個極其復雜的物理及化學變化過程,與此有關的物理及化學因素都會影響到界面的形成、結構、性質、作用以及界面對復合材料性能的影響等。因而實際的界面要比理論復雜得多.由于不同學科背景的研究者所感興趣或切入點、側重點不同。致使界面研究帶有濃厚的學科特點,至今尚缺統一的認識。同時也缺乏對界面的定量分析.因此目前尚需在三個方面有所突破。一是改善測試與表征手段,使所得數據更能真實反映界面的特征,建立材料表面與界面的數學模型;二是建立微觀結構與宏觀性能的關系模型,使理論模型與試驗數據具有良好的相關性;三是進一步改進材料制備工藝,以制備性能優異的復合材料.

總之,聚合物復合材料界面粘合理論研究是一個極其錯綜復雜、且涉及多學科交叉的研究領域,只有靈活地運用各種粘接理論,才可加深對粘接現象的了解,進而做到對具體的粘結現象由定性描述到定量分析,從而進一步豐富和發展復合材料界面粘合理論,使其更加系統、完善.

魯ICP備2021047099號

魯ICP備2021047099號